No, los críticos no fueron injustos con ¡Que no pare la música! cuando la trataron como basura, la película fue un fracaso sin paliativos y esto fue también, se mire como se mire, justo. No me cabe la menor duda de que el mundo es un lugar mejor sin una secuela (¡La música sigue sonando!). No encontraremos aquí ninguna cualidad que la asimile al arte, o incluso a la obra bien hecha. Pero hay películas que funcionan mejor cuando el tiempo añade su carga de significado. Hoy, ¡Que no pare la música! puede parecernos forzada, torpe o banal, pero nos habla de una era. O del final de una era.

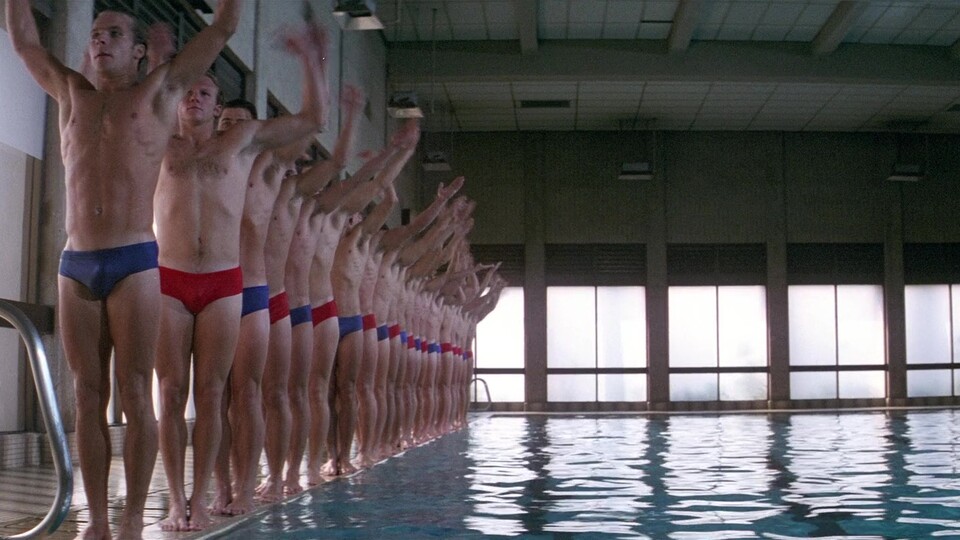

Para empezar, la película tiene muchas cosas disfrutables. Uno puede amar a Steve Guttenberg, o al menos sus pantalones, aunque su técnica actoral aquí hace que parezca un "niño actor" de los irritantes. Pero ver a Tammy Grimes es siempre un placer. Y June Havoc (la "Baby June" de Gypsy, hermana de Gypsy Rose Lee en la vida real) parece obsesionada por chupar plano. Aquellos que seáis realmente observadores, estudiad los extras que deambulan por la Nueva York de la película. Si sois aun más observadores, notaréis que muchas braguetas aparecen inusualmente abultadas. Y, en otro orden de cosas, sale Barbara Rush, y Valerie Perrine, y Marilyn Sokol y, atención, un tal Bruce (hoy Catlyn) Jenner. Y por supuesto, ese grupo tan extraño que fue Village People. En la época parecía haber dos grupos con identidades distintas. En el mainstream eran un grupo de machos que representaba la masculinidad al estilo USA, mientras que para la comunidad gay la imagen de sus miembros parodiaba esos estereotipos de masculinidad. Para éstos se trataba de un grupo gay.

Todo esto la ha convertido en un texto "de culto", que recoge capas de historia. El cine es algo más y algo menos que arte: hay siempre en el cine una extraña química entre lo que sabemos y lo que creen que nos cuentan. La incompetencia puede acabar diciéndonos algo tan impactante como un plano de Bergman.

Es verdad que la diversión, la alegría en ¡Can't Stop the Music! resulta forzada y lo que se presenta machaconamente como dicha rara vez va más allá del rictus. Pero hay que recordar que se salía de los años setenta, una década fascinante pero fea, austera, algo triste en su expresión. Viendo la película uno tiene la vívida impresión de que se esfuerzan demasiado, de que no se lo creen, de que la gestualidad, que puede deberse a incompetencia actoral, es gratuita, excesiva, poco sentida, poco creíble.

Uno sabe lo que vino antes y lo que vino después y no puede dejar de sentir cierta ternura. De hecho debido a lo que vino después, no sólo la catástrofe de la vida gay que significó el sida, sino los crímenes contra la estética que llegaron con MTV y la nueva televisión, ¡Que no pare la música! parece un producto de época tranquilizador, que consigue sus objetivos hoy mucho mejor de lo que podría haberlos conseguido en su momento.

La película quería ser explícitamente un musical como los de Mickey Rooney y Judy Garland en la Metro en los que un grupo de jóvenes creaban un show superando dificultades, con canciones y buen humor. De hecho se menciona el nombre de Judy al menos tres veces, por si no nos queda claro. Así, parece contener, todavía, quizá por última vez, la memoria del musical clásico, algo ausente en productos recientes como La La Land. Y la experiencia gay del musical de Hollywood es mucho más visible que en muchos otros ejemplos. Parece que esta gente vive en un mundo donde nunca se menciona la palabra gay porque todo es gay. Lo que no hay es heterosexualidad creíble. Bueno, miento. Los valores de la heterosexualidad en ¡Que no pare la música! los representa Bruce Jenner. Y no os voy a recordar en qué acabó esa historia.

Al ver hoy esta película, yo me vi transportado a 1980. Y ahí estaba 1980 intacto, en todo su horror estético, purpurina, destellos, peinados. Un año que creía ser moderno, cool, molón, un año que se había jurado que jamás volvería atrás. Cielos, en 1980 todavía se creía que la moda disco duraría para siempre. Fue antes del sida, antes de Victor Victoria y Su otro amor. Y a la hora de devolvernos los ochenta, ¡Que no pare la música! lo hace como pocas otras películas.

Cuando la gente se encontró por primera vez con esta película no sabía que la fiesta terminaría muy pronto, que Village People se disolvería, que la música disco perdería puestos en el hit parade, en parte debido a una campaña que tenía algo de homófoba. Cuando se rueda en el verano de 1980, todavía no había ganado Ronald Reagan: Nueva York resurgía tras años de bancarrota, delincuencia, corrupción. La película es un nuevo intento del productor Allan Carr, uno de los principales artífices de Grease, de ganar mucho dinero, sin importar qué postulados estéticos o intelectuales tiene que asesinar. En su rechazo al buen gusto o a la sustancia hay cierta desfachatez inconsciente, como la de alguien que vive en una burbuja de afluencia y cocaína.

Era el año en que también se estrenaron dos películas importantes en representación de la homosexualidad que sí se atrevían, a su manera, a identificar a sus personajes como "gays" y tuvieron reacciones hostiles por parte de la comunidad: Cruising, de William Friedkin y American Gigolo, de Paul Schrader. Pues bien, las organizaciones gays boicotearon Cruising, boicotearon American Gigolo. Pero ¡Que no pare la música! les pareció una maravilla: qué más da el armario si la carne es prieta. El rodaje coincidió con el de Cruising. En la biografía de Carr Party Animals, de Robert Hofler, se nos cuenta cómo unos activistas despistados se presentaron un día creyendo que se trataba de la película de Friedkin, y Carr tuvo que tomar el megáfono para aclarar que "¡Nosotros somos la película gay 'buena'; la película gay 'mala' se rueda a cuatro manzanas de aquí!".

Me gusta contar esta anécdota porque da perspectiva a las cosas: eran otros tiempos, eran otros presupuestos, eran otras expectativas. Y la película está llena de frases con doble sentido e imágenes de doble sentido, y cuando conocemos las raíces gays de la imagen de los Village People, resulta que la mirada del espectador adquiere un privilegio por encima de lo que los creadores se creen que están diciendo que es la esencia de la mirada camp: las frases en sí no son camp, pero nosotros nos desternillamos cada vez que uno dice cosas que en inglés significan una cosa y en argot gay significan algo sexual.

La experiencia más disfrutable de la película consiste en no seguir literalmente la historia o la puesta en escena: os animo a mirar braguetas, sopesar la sexualidad de transeúntes, saborear nalgas, identificar el absurdo, preguntaos por los posters en las paredes, buscar entre los figurantes y reparar en la estupefacción o inanidad de los intérpretes.

En otras palabras: si camp es una manera de leer, es la manera más adecuada de leer esta película.

Es un documento, manifiesta una filosofía, tiene cierta perspectiva y es, contra todo pronóstico, afín al arte en su funcionamiento.